いもたつLife

【spac演劇】RITA&RICO(リタとリコ)~セチュアンの善人より~ 演出:渡辺敬彦

【spac演劇】RITA&RICO(リタとリコ)~セチュアンの善人より~ 演出:渡辺敬彦

「善き人でありたい」大概の人はそんな人生を歩もうと、漠然としているかもしれないですが、歩もうとしています。

では「善き人とは?」それを劇にした作品です。

リタは善き人です。

困った人を助けずにはいられません。たとえその行為が自分を苦しめることになるとしても。そして、その行為が過保護であっても。

とても純粋な人です。けれどもその心の裏側には「善き人に見られたい」という利己もあります。

リコは傍目から見れば自分本位ですし、その自覚もあります。利己を追うから金儲けもできます。でも遠回しに見れば社会貢献をしていないとまでは言えません。利他を全くしていないわけではありません。

リタはその世界でどうしようもなくなるとリコに頼ります。

この演劇は、私たちがどう生きようとを、漠然と考えている頭の中を舞台であからさまにします。

善き人になるとはリタであればよいわけではなく、でもリコでは不十分であると、その狭間で生きてるのが日常でしょう。

私のことで申し訳ないのですが、私は利己な人であるという認識があります。かなり強く。でもそれが私の生きる、ほんのちっぽけな世界の中では利他として機能している部分が少なからずあるだろうという感覚があります。

利他とは、その及ぼす範囲でかなり成就する条件が変わるのではないでしょうか。

だからこの演劇はとても難しい題を題材にしています。けれど、リタ個人に落とし込むと、すんなりとこちらに入ります。

結局、できることは自分の守備範囲であることを伝えています。

リタが生きているこの街の外野の人たちはみんな利己でリタは悩みます。けれど、その外野の人もリタは利己であると感じている人もいるわけで、それが世の中です。

生きることは自己満足とは離れられず、でも少し人のためになっていたら最高なのでしょう。

【いもたつLife】

【spac演劇】ペール・ギュントたち~わくらばの夢~ ユディ・タジュディン:演出

演出家のユディ・タジュディンさんが15年以上前から構想していた骨子を、インドネシア、ベトナム、スリランカ、日本の、演出家やダンサー、振付家、作家、作曲家、俳優、15人余りが、その題材について、もんでもんで作り上げた作品で、これから世界で上演されていくにあたって、まだ、もんで進化させるというスタイルも取るそうです。

ユディ・タジュディンさんの骨子は、グローバルに世界が進んでいく中で、世界がつながっていくなかで、その弊害を感じ、新たな差別や紛争、対立、また自国の利益に邁進する風潮も進んでいくことを危惧していることです。

劇の筋は、ペール・ギュントそのものですが、かなり脚色されています。

観劇していて強く感じたのは、今の世の中を非常に警戒しているメッセージが込められていることです。

ペール・ギュントの一生をなぞらえて、彼の姿を国際社会の強国に重ね、また虐げられている者にも重ねて、生きにくさを謳いあげているように感じました。

それとは別に、アジア4国から集まった精鋭のダンスや身のこなしは、素晴らしく、超一流です。それを下敷きに、ここのパフォーマーが場面ごとに解釈を加えているところも、見ものです。

しかし、個人的には警鐘を強く受け止めました。

【いもたつLife】

マイクロカプセル香害 柔軟剤・消臭剤による痛みと悲しみ 【著】古庄弘枝+被害者・発症者の声

私は40年近く前に、花粉症が発症しました。当時は当然ながら“花粉症”の言葉はなく、春になると何故こんなに苦しいのか、いてもたってもいられませんでした。

しかし、この本で知った、香害で健康をそがれてしまった人々の、発症して深刻な症状で苦しむ人々のご苦労のご苦労は想像すらできません。

なにせ、花粉症は、その存在がわからなくても、春が過ぎれば収まったけれど、汚染された空気で苦しむのは、社会にいる限り逃れられないということだからです。

身近な人が強い香りの化学製品を使っただけで、それどころか、宅配便に“移香”してしまっている“香害”でも症状が悪化してしまう現実は相当に深刻なものです。

(そしていつ私も発症してもおかしくないことも知り、この本で恐怖を覚えました)

そして現代は、強い香りの化学製品を使うのは当たり前の風潮と、使っている人自体は、まるで“香害”の自覚はなく、本人たちは“良い香り”に感じているから、事態は複雑です。

これまで世界中で起きてきた、科学文明が生んだ公害が、いち早く異常を察した少数の方の声から公になり、解消に向かったのと同じく、一日でも早く、その方向へ向かってほしいです。

また、巨大産業と経済の原理が、また問題の裏に潜み、解決もそれが妨げているという、いつもながらの構図があり、辟易してしまいますが、私がこの本を読んだ事実は、解決に向かっている一つの証であることも間違いないことでしょう。

【いもたつLife】

フリーソロ 2018米 エリザベス・チャイ・ヴァサルヘリィ ジミー・チン

現在、世界一のフリーソロのクライマー、アレックスの誰も成しえなかった、1000m近い断崖絶壁を完登したシーンをはじめ、彼の人となりのドキュメンタリーです。

冒頭に誰でもすぐに彼のやっていることが解る、怖ろしい登頂映像があり、もうそこからして、椅子に座っていられなくなります。

彼が成功したことを知っているのに、正視できないほどの映像ですから、この映画を作っていた現場の監督や、カメラマンが目をそらす場面があるのですが、とても観ていられないでしょう。

ひとつのミスは即=死というのがフリーソロ、彼はこの完登の準備を8年続けていたようです。

スタートからゴールまでの道のりを、体にしみこませて、反射的に体が反応するまで、そして100%成功するまで、自分が納得できるようになるまで登りません。当たり前ですが。

でも、登りきる過程で、たった一つ、ほんの少しでも描いた絵と違う行いがあれば、死です。

彼の先達ともいえる、世界レベルのクライマーが実際に何人も亡くなっていることも知らされます。

でもアレックスは、誰も成功できなかった断崖を制覇しました。

ではアレックスと、亡くなったクライマー達は何が違うのか?

アレックスも同じで、最後は落ちて死ぬのか。

それは解りませんが、現段階では、アレックスは誰よりも準備に入念だったし、それまで登らない男なのでしょう。

繰り返しますが、成功したとわかっていても、観ていられない映像は、決して登っているアレックスの邪魔(命取り)をしないように配慮して尚且つ、臨場を伝えてくれました。作り手の熱意も感じます。

【いもたつLife】

【spac演劇】寿歌 演出:宮城聰

世界の最期に人々はどうするかを描いた映画で出色と感じているのは、スタンリー・クレイマー監督「渚にて」と、ラース・フォン・トリアー監督「メランコリア」です。

最期の覚悟が描かれます。

この「寿歌」も同じシチュエーションですが、味付けは非常に異なります。(「渚にて」と「メランコリア」もテイストは異なりますが)

旅芸人のゲサクとキョウコが瓦礫の中で彷徨っているのですが、本人達は「ちょっとそこまで」行こうとしています。その途中途中では芸を披露します。誰もいないのにです。

もう一人、突然ヤスオが登場します。二人が産み出した希望のような存在です。

二人はとても明るいというか軽いのですが、その二人が生み出したヤスオも二人と同調します。

今度は三人で、くだらない漫才、でたらめな歌と踊りをたどり着いた街で、人がいなくても披露します。

何故二人は絶望していないのか?この劇を観ると考えます。

「渚にて」も「メランコリア」も絶望後の人を描いていますが、今回「寿歌」のゲサクとキョウコも絶望後の姿なんだと解りました。

覚悟を決めた人々の姿を描くのはどの作品も同じです。

「渚にて」は崇高な人を描き、「メランコリア」は覚悟とはと、最期を突きつけられた人の心情と逆転を描いていました。

そしてこの「寿歌」は、世界の最期であっても日常を貫くことの強さと、でも結局はこれしかできない人間の小ささが描かれていました。

40年前にできたこの「寿歌」は今でこそ世の中がこの戯曲に付いてきたと、昨年の観劇で感じましたが、それに加えて下記のことも気が付きました。

人類は世界の最期とは言わないまでも、どうしようもならない事をこれまでもたくさん経験していて、その境地を描いているのが、「寿歌」であり「渚にて」「メランコリア」です。

そしてこの「寿歌」は底抜けに明るい人類の最期で、人はこういう生き方ができるのだと勇気づけられます。

【いもたつLife】

文楽 【静岡グランシップ】

「ひらかな盛衰記」~松右衛門内の段 ~逆櫓の段

「日高川入相花王」~渡し場の段

太夫、三味線、人形の文楽を久しぶりに観劇しました。

字幕があって助かるのですが、基本は日本語で、その抑揚や聞かせどころは、太夫と三味線の合わせと人形の表現が言わずもがなで語ってくれます。

今回は、人の情の深さを感じたのが印象です。

「ひらかな盛衰記」では親の情、そしてその情を切り離さなければならないことも多いのが世の常であり、人は与えられた役割で息ねばならないのは昔も今も変わりません。

そんなやりきれなさは、「日高川入相花王」でより強く語られます。

人形の機微に注目しての観劇でしたが、太夫と三味線とが一体となっているのが文楽だと、改めて強く感じました。

【いもたつLife】

柳家小三治 柳家三三 親子会 【清水マリナート】

親子会というよりも、小三治独演会でした。

小三治師匠は仲入り前とトリです。

どちらもたっぷりの枕で、師匠独特で、高座に上がるまで決めていないしゃべりはいつもなのですが、今回は哲学を感じました。

仲入り前は60年以上前の清水の想い出から入り、その頃からの友人の話になり、その友人の最近の様子から、上手く「長短」です。

この噺もライブでその真骨頂を味わえます。

トリでの枕は、「長短」の流れを進め、やはり師匠の若い頃の話です。三代目小さんのエピソードや五代目小さんとのやりとりも交えて、人生観を語ります。死生観と言っても良いです。

多分時間がかなりオーバーしたのでしょう、けれど、最後は短くても爆笑になる「小言念仏」で締めてくれました。

素晴らしかったです。

開口一番は前座の小ごとさんの「たらちね」でした。

親子会ですが、三三師匠は仲入り後に短い枕と「真田小僧」でした。小三治師匠の今日の雰囲気、人生観を語ることを察したかのように控えめ、でも、しっかりとした芸を披露してくれました。

「清水にまた来る」と小三治師匠の言葉が本当に適って欲しいと思いながら会場を後にしました。

【いもたつLife】

古今亭志ん朝 二朝会 CDブック 【河出書房新社】

1969年7月から1974年12月まで、全29回を数えた、

春風亭柳朝 古今亭志ん朝の会、通称「二朝会」の志ん朝師匠の高座がCD16枚で31演目と、当時の様子を実際の高座を観た方々の語りとともに封じられているCDブックです。

二人の師匠の人となりが知れる語りと、若き志ん朝の高座、貴重な音源を含めて聴くことができます。

二人とももちろん好きな噺家です。そして志ん朝師匠の完成される過程を垣間見ることができるこのCDは宝物になりました。

【いもたつLife】

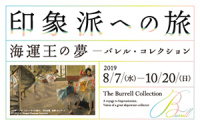

印象派への旅【静岡市美術館】

英国のウィリアム・バレル(1861~1958)のコレクションはグラスゴー市に寄贈され、彼の遺言から門外不出となっていました。

今回は、展示されていた美術館の改装のために、初来日とのこと。本来なら現地でしか鑑賞できない作品です。

「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」と銘打っての展示会です。

この展示会は、印象派“への”旅の“への”がキーで、写実主義の作品と印象派の作品が転機になる時代前後の作品が展示されています。

写実の絵にうなりながらも、印象派の絵を前にすると、やはり作家のその時の境遇や思想を想います。

バレルがコレクションしていた当時は、産業革命での急速な工業化で大気汚染がひどかったことから、寄贈によせての条件として、美術館は郊外にとしたそうです。

そして、政情が不安な世の中のために、国外への移送は禁止といった条件も付けられていたそうです。

バレルが後世に、このままで遺したい気持ちの現れです。

多分、バレルは大金持ちだったことでしょうけれど、金の使い道を知っていたということでしょうか、また、英国紳士の嗜みでしょうか。

鑑賞後は、バレル・コレクションがスコットランドのグラスゴーにあることにちなんで、スコッチ・ウィスキーの講座があり参加しました。

それもとても楽しかったです。

【いもたつLife】

咲き定まりて 市川雷蔵を旅する 清野恵理子(著)

映画を観ていると、男優でも女優でも、「この人は不世出だ」という人に出合います。

その素晴らしい面々の中でも、個人的に日本の男優のno.1だと確信しているのが市川雷蔵で、もうこの人を超える人は出て来ないだろうとまで思っています。

この本で紹介されている映画で観ているものの中で、印象に残っている映画の章では、大きく頷いたり、涙が溢れてきたりしました。

そして、あれだけの演者だった市川雷蔵を今まで以上に知ることもできました。

著者はじめ多くの人に愛されていることもより感じ、題名通り“市川雷蔵を旅する”ことができました。

著者に感謝申し上げます。

【いもたつLife】